Handwerkskunst

Eines der außergewöhnlichsten Instrumente in der Sammlung des Museum Vleeshuis ist ein großes Cembalo des berühmten Cembalobauers Andreas Ruckers (Antwerpen, 1579-1651/53) aus dem Jahr 1615. Im Jahr 2024 beauftragte das Museum Vleeshuis den Instrumentenbauer Bas Neelen mit dem Bau eines neuen Cembalos für die Sammlung, das sich an dem Ruckers-Cembalo von 1615 orientieren sollte. Das neue Instrument wird mit historisch korrekten Materialien und Techniken gebaut, ganz im Sinne des Cembalobauers Andreas Ruckers.

Der Musikinstrumentenbau steht im Mittelpunkt der Geschichte des Museum Vleeshuis und ist ein Bereich, in dem technische Handwerkskunst auf künstlerischen Ausdruck trifft. Durch die Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Instrumentenbauern hält das Museum dieses musikalische Handwerk aus Flandern lebendig und aktuell. Das neue Cembalo wird nicht nur einen Platz in der Sammlung haben, sondern auch für Konzerte, Unterricht und Workshops in dem neu gestalteten Museum genutzt werden.

Flämisches Meisterwerk

Das Cembalo von Andreas Ruckers aus dem Jahr 1615 stand einst in der Antwerpener Sankt Jakobskirche. Dort lag es auf dem Lettner. Ein Lettner ist eine reich verzierte Wand, die den Chor vom Rest der Kirche trennt. Im 17. Jahrhundert war der Lettner der wichtigste Ort in der Kirche, an dem Musik gespielt wurde. Die Musiker befanden sich dort in der Mitte und etwas höher, was der Akustik zugute kam. Das Cembalo von Andreas Ruckers wurde bei festlichen Messen oder feierlichen Beerdigungen als Teil eines größeren Ensembles gespielt.

Obwohl Cembali ab dem Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr verwendet wurden, blieb das Instrument von Ruckers in der Sankt Jakobskirche erhalten. Um 1864 gelangte es schließlich in die städtische Museumssammlung Heute ist das Instrument nicht mehr spielbar.

Dieses große Cembalo verfügte ursprünglich über zwei Klaviaturen, von denen jedoch alle bis auf eine im 19. Jahrhundert verschwanden. Feuchtigkeit und Schädlinge beeinträchtigten das Holz und die Verzierung. Dennoch blieb das Instrument relativ unverändert: Im Laufe der Jahrhunderte wurden nur wenige Änderungen oder größere Restaurierungsarbeiten vorgenommen. Diese außergewöhnliche Authentizität erklärt, warum es 2013 in die Liste der flämischen Meisterwerke aufgenommen wurde.

Das Instrument ist eines der seltenen transponierenden Cembali, die in Flandern erhalten sind. Das Instrument hatte zwei nicht miteinander verbundene Klaviaturen, die sich in der Tonhöhe um ein Viertel unterschieden. Dies hat womöglich mit der damaligen musikalischen Praxis zu tun, bei der die Tonhöhe nicht festgelegt war. Mit einem sogenannten transponierenden Cembalo konnte der Cembalist dann problemlos mit allen Instrumenten in allen Tonarten mitspielen.

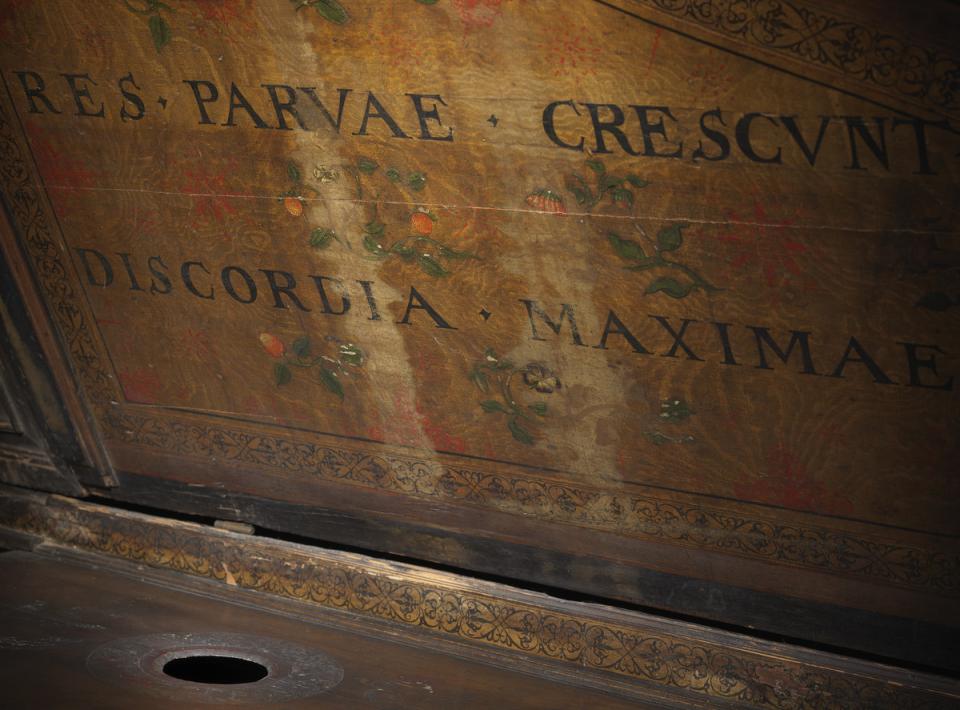

Das Cembalo von 1615 ist sowohl in Bezug auf die Konstruktion als auch die Verzierung ein hervorragendes Beispiel für den Antwerpener Cembalobau. Die Außenseite ist mit einer rötlich-braunen Marmorimitation bemalt, während die Innenseite des Deckels große Flächen mit einem aufgedruckten Holzmaserungsmotiv aufweist. Darüber stehen lateinische Sprichwörter, wie zum Beispiel: „Omnis spiritus laudet Dominum“ („Alles, was atmet, lobe den Herrn“) und „Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur“ („Kleine Sachen wachsen durch Einigkeit, durch Uneinigkeit zerfallen sie“).

Wer genau hinsieht, entdeckt auf dem Resonanzboden zarte Malereien von Blumen und Tieren. Dank der Datierung auf dem Resonanzboden wissen wir mit Sicherheit, dass dieses Meisterwerk im Jahr 1615 gebaut wurde.

Foto: Frederik Beyens

Foto: Frederik Beyens

Der Instrumentenbauer

Das Museum Vleeshuis hat Bas Neelen mit dem Bau des neuen Cembalos betraut. Schon früher baute er ein Cembalo nach einem Instrument aus der Sammlung des Museum Vleeshuis, nämlich einem Cembalo von Andreas Ruckers aus dem Jahr 1644 – ebenfalls ein flämisches Meisterwerk. Dazu nutzte er historische Materialien und Techniken – ohne Einsatz von Werkzeugmaschinen, sondern mit selbst hergestellten Werkzeugen nach historischen Vorbildern. Das Ergebnis ist auf der CD Antwerp Requiem ca.1650 zu hören.

Ziel ist es, ein spielbares Instrument zu schaffen, das dem Cembalo, wie es 1615 die Werkstatt Ruckers verließ, so nahe wie möglich kommt. Das Museum Vleeshuis hat sich nicht nur zum Ziel gesetzt, dieses außergewöhnliche Instrument zu rekonstruieren, sondern auch das jahrhundertealte Wissen und die Traditionen des Antwerpener Cembalobaus – ein immaterielles Kulturerbe – für künftige Generationen zu erhalten. Deshalb führt Bas Neelen während des gesamten Bauprozesses sorgfältig Buch über sein Kunsthandwerk. Seine Dokumentation sowie seine Werkzeuge, Skizzen, Entwürfe und Konstruktionszeichnungen werden später einen Platz in der Sammlung des Museum Vleeshuis erhalten.

Das Bauprojekt

Das Projekt beginnt mit einer detaillierten Untersuchung des ursprünglichen Cembalos. Bas Neelen dokumentiert den aktuellen Stand dar und beschreibt detailliert die verwendeten Materialien und Bautechniken. In seinem Arbeitsplan hält er fest, welche Teile des Originals ergänzt oder verändert werden müssen und welche langlebigen Materialien er beim Bau des neuen Instruments verwenden wird. Er formuliert auch eine allgemeine Auffassung über die Interpretation und Rekonstruktion des Ruckers-Instruments und darüber, was es bedeutet, im Geiste eines weltberühmten Antwerpener Cembalobauers zu bauen.

Der Untersuchung folgt eine Bauzeichnung des Originalinstruments. Auch der Bau des neuen Instruments wird in enger Abstimmung mit dem Museum ausführlich dokumentiert. Schließlich wird das neue Cembalo eine dem historischen Instrument entsprechende Verzierung haben, die mit denselben Techniken und Materialien wie damals ausgeführt wird.

Mit diesem Projekt erweckt das Museum Vleeshuis nicht nur ein Meisterwerk zum Leben, sondern hält auch eine jahrhundertealte Tradition für künftige Generationen am Leben.