Über das Instrument

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Laute eines der beliebtesten Musikinstrumente in den Lage Landen – einem historischen Gebiet, das die heutigen Niederlande und Belgien umfasst. Standesbewusste Eltern, die ihren Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen wollten und die finanziellen Mittel dazu hatten, sorgten für Musikunterricht. Die beliebtesten Instrumente waren damals das Cembalo und ... die Laute.

Die Laute durchlief eine umfassende bautechnische Entwicklung, und es entstand eine Vielzahl von eng verwandten Instrumenten wie „Theorbe“, „Erzlaute“, „Chitarrone“ oder „Theorbierte Laute“, die alle zur großen Lautenfamilie gehören.

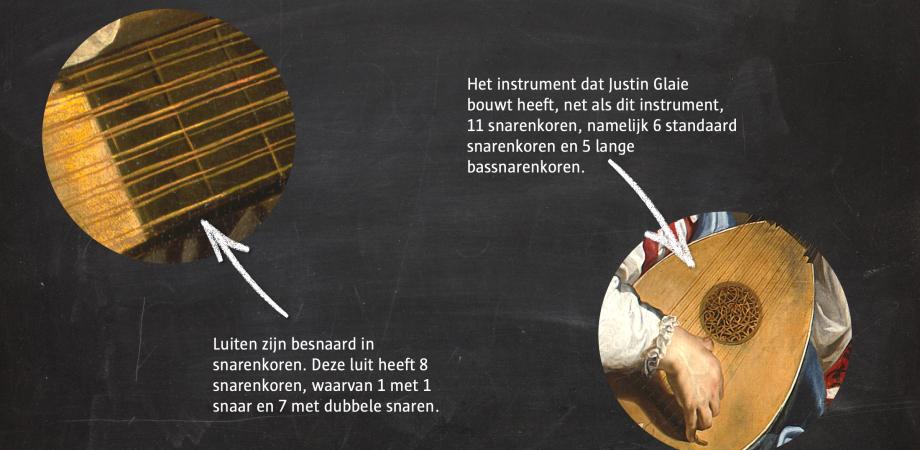

Um die musikalischen Möglichkeiten der Laute zu erweitern und um mit anderen Instrumenten wie dem Cembalo konkurrieren zu können, experimentierten die Instrumentenbauer ausgiebig mit dem Instrument. Vor dem Jahr 1500 hatte die Laute in der Regel fünf Saitenchöre (wobei ein Saitenchor meist aus Doppelsaiten bestand). Mit der Zeit wurden zusätzliche Saitenchöre auf der Bassseite hinzugefügt. Zählte eine Laute um 1500 noch sechs Saitenchöre, so waren es um 1620 bereits zehn bis zwölf. Da immer tiefere Töne längere Saiten erforderten, wurde am Hals eine Art Verlängerung angebracht, an der diese langen Saiten befestigt werden konnten.

Ein typisch „flämisches“ Modell?

Einige Lautenbauer experimentierten ausgiebig mit der Struktur ihrer Instrumente. Eine Handvoll Gemälde von Malern wie Theodoor Rombouts (Gesellschaft beim Kartenspiel mit Lautenspieler), Peter Paul Rubens (Die Erziehung der Maria de‘ Medici) und Jan Brueghel (II) (Vanitas-Allegorie) zeigen besondere Lauten.

Lemuel Quiroga, Entwurfszeichnung, überlagert von Theodore Rombouts, Kartenspielende Gesellschaft mit Lautenspieler, Nationalmuseum, Warschau

Anonym (nach Theodoor Rombouts), Das Konzert, Musée des Beaux-Arts, Valenciennes

Peter Paul Rubens, Die Erziehung der Maria de‘ Medici (Detail), Louvre, Paris

Jan Brueghel (II), Vanitas-Allegorie (Detail), Galleria Sabauda, Turin

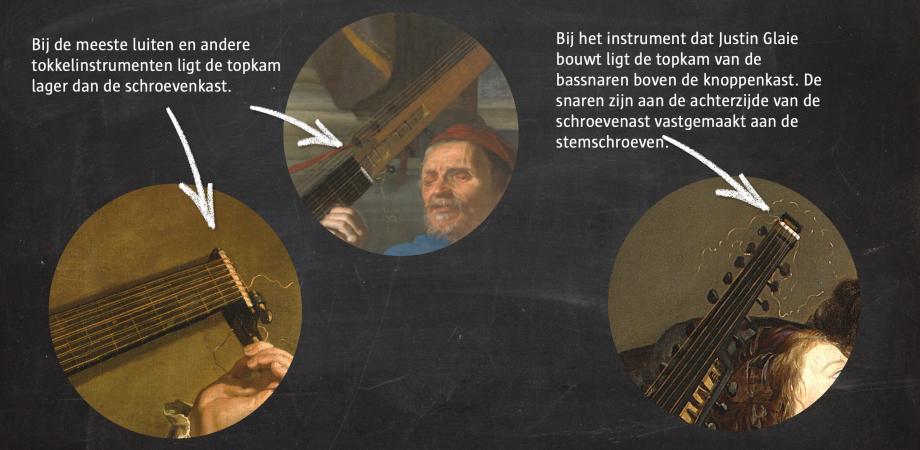

Die Laute von Justin

Die Instrumente auf diesen Gemälden sind stark an die Theorbe oder die Erzlaute angelehnt: Sie haben einen langen Hals, zusätzliche Basssaiten und der Hals endet in zwei Wirbelkästen, die in der Verlängerung des Halses liegen. Was die abgebildeten Instrumente jedoch einzigartig macht, ist die Position des oberen Wirbelkastens für die Basssaiten. Bei einer traditionellen (Erz-)Laute oder Theorbe befindet sich der Sattel tiefer am Instrument als der Wirbelkasten. Bei den abgebildeten Instrumenten ist es genau umgekehrt: Der Sattel befindet sich ganz am Ende des Instruments. Das bedeutet, dass die Saiten jenseits des Sattels über eine (bewegliche oder nicht bewegliche) Rolle eine 180°-Biegung zur Rückseite des Wirbelkastens machen und dort mit ihren Wirbelköpfen verbunden werden. Der große Vorteil scheint zu sein, dass der Wirbelkasten dadurch viel näher am Musiker ist und beim Stimmen leichter erreicht werden kann.

Interessanterweise sind keine historischen Exemplare dieser Art von Instrumenten erhalten geblieben, sondern nur gemalte Beispiele. Außerdem sind solche Instrumente nur auf Gemälden von Künstlern aus den Südlichen Niederlanden (etwa dem heutigen Flandern) zu sehen. Es handelt sich also möglicherweise um eine Art, die nur hierzulande in den 1620er- bis 1640er-Jahren gebaut wurde. Daher nennen wir diese Instrumente praktischerweise „Flämische Lauten“ oder „Flämische Theorben“.

Genau so ein Instrument hat Justin Glaie für das Museum gebaut. Dieses Instrument erhielt elf Saitenchöre, aufgeteilt auf sechs Standardsaiten (davon fünf doppelsaitig) und fünf zusätzliche Basssaiten (alle doppelsaitig), die mit einem Doppelwirbelkasten verbunden waren.

Der Bauprozess in Bildern

Im Jahr 2021 begann Justin mit der Arbeit an dem Projekt. Das begann mit einer umfangreichen Recherche, bei der er so viele Bilder dieses ungewöhnlichen Instruments wie möglich suchte. Im Jahr 2022 begann dann der eigentliche Bau.

Im Auftrag des Museums hat die Fotografin Malou Van den Heuvel den Bauprozess festgehalten.

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

Konzertaufführung

Am 24. Mai 2023 präsentierten Justin Glaie und das Ensemble Sweete Devils das Ergebnis. Sie präsentierten ein auf das Instrument zugeschnittenes Musikprogramm: Emmanuel Adriaensen, Gregorius Huwet, Leonora Duarte, Constantijn Huygens, ...

Bevor das Instrument einen festen Platz im Museum erhält, wird Justin es zu Konzerten im In- und Ausland mitnehmen.

Lauschen Sie der Laute

Justin spielt die Laute und erzählt mehr über dieses besondere Instrument und dessen Bau.

Mit Dank an Frederica Van Dam, Greet Schamp, Dirk De Hertogh, David van Edwards und Andreas Schlegel.