À propos de l'instrument

Au début du XVIIe siècle, le luth était l'un des instruments de musique les plus populaires dans les Pays-Bas. Les parents de haut rang qui voulaient donner à leurs enfants un bon départ dans la vie et qui avaient les moyens financiers de le faire, offraient des cours de musique. Les instruments les plus populaires à l'époque étaient le clavecin et... le luth.

Le luth a connu toute une évolution en termes de technique de construction, et une variété d'instruments étroitement liés, portant des noms tels que « théorbe », « archiluth », « chitarrone » ou « luth théorbisé », ont également vu le jour, tous appartenant à la grande famille du luth.

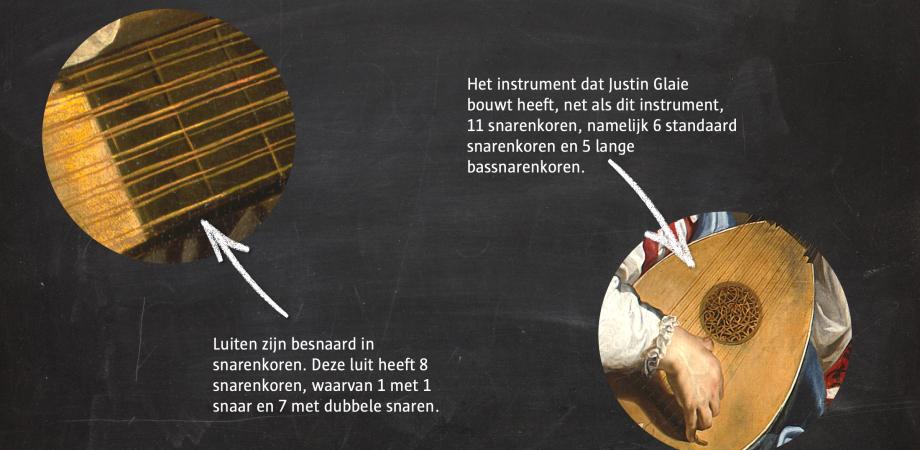

Afin d'élargir les possibilités musicales du luth et de mieux rivaliser avec d'autres instruments tels que le clavecin, les facteurs d'instruments ont procédé à de nombreuses expérimentations. Avant 1500, le luth comportait généralement cinq chœurs de cordes (le chœur de cordes étant généralement constitué de cordes doubles). Au fil du temps, des chœurs de cordes supplémentaires ont été ajoutés à la partie basse. Si, vers 1500, un luth comptait six chœurs de cordes, en 1620, on en comptait jusqu'à 10 ou 12. Comme les notes de plus en plus graves nécessitaient des cordes plus longues, une sorte d'extension a été créée sur le manche, à laquelle ces longues cordes pouvaient être attachées.

Un modèle typiquement flamand ?

Certains luthiers ont beaucoup expérimenté la structure de leurs instruments. Quelques tableaux de peintres tels que Theodoor Rombouts (Les joueurs de cartes et le joueur de luth), Peter Paul Rubens (L'instruction de la reine) et Jan Brueghel (II) (Une allégorie de la vanité) montrent des luths inhabituels.

Lemuel Quiroga, dessin, posé sur Theodore Rombouts, Les joueurs de cartes et le joueur de luth, Musée national, Varsovie

Anonyme (d'après Théodore Rombouts), Le concert, Musée des Beaux-Arts, Valenciennes

Peter Paul Rubens, L'instruction de la reine (détail), Louvre, Paris

Jan Brueghel (II), Une allégorie de la vanité (détail), Galleria Sabauda, Turin

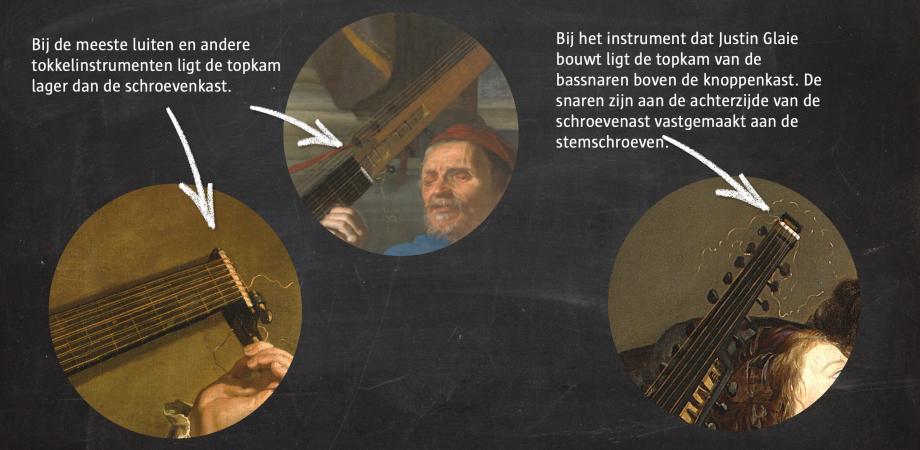

Le luth de Justin

Les instruments figurant sur ces tableaux s'inspirent étroitement du théorbe ou de l'archiluth : ils ont un long manche, des cordes de basse supplémentaires et le manche se termine par deux chevilliers qui sont le prolongement du manche. Ce qui rend les instruments illustrés uniques, c'est toutefois la position du chevillier supérieur, celui des cordes de basse. Sur un (archi)luth traditionnel ou un théorbe, le sillet est plus bas sur l'instrument que le chevillier. Dans les instruments illustrés, c'est exactement le contraire : le sillet se trouve à l'extrémité de l'instrument. Cela signifie que les cordes situées au-delà du sillet, sur un rouleau (mobile ou non), effectuent un virage à 180° vers l'arrière du chevillier et sont reliées à leurs chevilles à cet endroit. L'avantage principal semble être que le chevillier est beaucoup plus proche du musicien et plus facile à atteindre lors de l'accordage.

Il est intéressant de noter qu'aucun spécimen historique de ce type d'instrument n'a survécu, mais seulement des exemples peints. En outre, de tels instruments ne sont visibles que dans les peintures d'artistes des Pays-Bas méridionaux (à peu près la Flandre actuelle). Il s'agissait donc probablement d'un modèle qui n'a été construit qu'ici dans les années 1620-1640. C'est pourquoi nous appelons commodément ces instruments « luths flamands » ou « théorbes flamands ».

C'est exactement cet instrument que Justin Glaie a construit pour le musée. Cet instrument a été doté de 11 chœurs de cordes, répartis entre 6 cordes standard (dont 5 doubles) et 5 cordes de basse supplémentaires (toutes doubles) et reliés par un double chevillier.

Le processus de construction en images

Justin a entamé le projet en 2021. Il a commencé par faire de nombreuses recherches pour trouver le plus grand nombre possible d'illustrations de cet instrument inhabituel. Puis, en 2022, le travail proprement dit a commencé.

À la demande du musée, le photographe Malou Van den Heuvel a immortalisé le processus de construction.

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

© Malou Van den Heuvel

Concert

Le 24 mai 2023, Justin Glaie et l'ensemble Sweete Devils ont dévoilé le résultat. Ils ont présenté un programme de musique adapté à l'instrument : Emmanuel Adriaensen, Gregorius Huwet, Leonora Duarte, Constantijn Huygens...

Avant que l'instrument n'obtienne une place permanente au musée, Justin l'emmènera en concert dans son pays et à l'étranger.

Écoutez le luth

Justin joue du luth et en dit plus sur cet instrument particulier et sa fabrication.

Nous remercions Frederica Van Dam, Greet Schamp, Dirk De Hertogh, David van Edwards et Andreas Schlegel.